记者 余翔

宋门弟子以素质齐整、院长频出著称。他指导的四位81级硕士蔡江南、符钢战、金重仁、史晋川在当时即有“四大金刚”之说。他向国内输送了近十位经济和管理学院“院长”。第一届研究生舒元1994年成为中山大学岭南学院院长,带出了一批南方经济学家。他的学生中,问鼎中国经济学界最高奖项的比例也是最高的。例如蔡江南、符钢战、袁志刚先后获得孙冶方奖,史晋川、张军先后获得张培刚奖。张军还与林毅夫、樊纲获得百万奖金的中国经济理论创新奖。

现任复旦大学经济学院院长的张军依稀记得,最早是在学校橱窗的展览中“认识”了名教授宋承先先生。在他眼中,后来成为他硕士、博士导师的宋先生,“很严谨”、“很有个性”、“学富五车”、“不幽默”、“和他交流并不觉得comfortable”。回顾30年前在宋先生那里受到的教诲,“课堂可能已经忘了,但老先生做学问的精神和简朴生活我一直记得。”

学生们

能在1984年考上宋承先先生的研究生,复旦大学经济学院教授、原院长袁志刚认为自己很幸运。1982年从杭州大学毕业后,他分配到舟山中级法院工作。当想好要回到学校继续深造,他决定既然要学当代经济学,就要找最好的老师,宋先生是最佳人选。

1980年代初,刚刚从文革走出来的中国大学,经历了与世界几乎隔绝和无法维持正常教学的十年,极度缺少能够教授当代西方经济学的老师。上海之外是北京大学的厉以宁教授和张培刚教授,1980年他们合著了最早系统介绍西方经济学的教科书《宏观经济学和微观经济学》。在上海就是1940年代从哈佛经济系回国的陈彪如先生,以及宋承先先生。在经济体制改革风起云涌的80年代,越来越多的人意识到西方经济学的重要意义,宋先生的研究生总是报考的大热门,能成为考上的三个人之一,也是外校的唯一一个,“不容易。”袁志刚说。

在宋先生这里他们接受了与当时其他复旦经济系的研究生颇为不同的教育。

宋先生指导的1987级硕士、上海市政府发展研究中心研究员张明海还记得第一次听宋先生课的情形,那是1987年的9月,天气还留着夏天的燥热,坐在一教一楼的教室,还能听到窗外的蝉鸣声。张明海的心情却没有这么轻快,事实上,他正试图艰难地跟上宋先生的思路。宋先生吸烟,上课时也常常右手擎烟,左手托着代替烟灰缸的烟盒,讲课的思路也像烟雾一样散开。他常常提到一种理论,给出一些精辟的评判,又瞬间去讲另一个似乎并不相关的经济学家,也并不完全按照教科书的顺序和范围。

“老先生是很有深度的,听他上课要课外多读书,保证知识的存量,自己能思考宋先生为什么会从这一点跳到另一点。”浙江大学经济学院前院长、现任金融研究院院长的史晋川曾是宋先生指导的1981级硕士。在他的记忆中,宋先生的话中常有机锋,他还记得在评论货币主义学派和新古典综合学派在财政政策重要还是货币政策重要这一问题上的分歧时,宋先生点出关键之处在于对货币流通速度是否稳定的看法不同。这句话如同画龙点睛之笔,使整个脉络变得清晰起来。

除了讲授的课程,宋先生还根据前沿的西方经济学理论和中国经济的现状,给研究生开出多门专题讨论课,其中包括经济发展理论、福利经济学、激进经济学和通货膨胀。讨论课的地点时常变化,张军就总在自己的寝室等着宋先生过来授课,宋先生带着手写的讲义,上面有各种颜色笔写的密密麻麻的批注。同学们围坐在桌子旁边,宋先生讲到得意处,还会敲敲桌子,示意学生看讲义。

张明海在研二去往人民大学参加为期一年的中美经济学研究生培训班,也称福特班,这个由福特基金会和国家教委合办的项目先在人大开设,1987年拓展至复旦,到1995年的10年间培养了最早的一批直接接触西方前沿经济学理论的学者。

尽管录取严格,福特班却永远不缺少宋先生的学生。宋先生要求研究生尽可能阅读英文文献,在专题课讨论前一定要先研读该主题的经典文献。

当时的很多文献都来自宋先生的私藏。在文化大革命的十年中,宋先生是少有的能通过复旦世界经济研究所和美领馆等渠道获得国外研究文献的人,尽管不是在国外受的教育,宋先生一直坚持学习英文,更新知识。看到好的论文,他就会自己保存下来,再印给学生。这样与西方接轨的经济学训练给了宋先生的学生更多机会,也激励学生认真提高英文,为在世界各地求学打下基础。

专题课上讨论的问题常常能成为学生论文的来源,学生们研究的方向很多,并不都和宋先生一致,但宋先生思虑长远,改革开放需要哪方面的研究,他就会积极介绍给学生,现在执教于美国创价大学的陈鸿仪就在宋先生的建议下开始研究国际贸易。

受宋先生教诲的远不止有他的研究生,他受邀去各个大学开设西方经济学的讲座,翻译西方名著,出版教科书……他首先在复旦大学恢复开设“外国经济学说史”和“当代西方经济学”课程,大受欢迎。1980-1981年间,中华外国经济学说研究会成立不久即举办大型的《国外经济学说讲座》,每周一次,共60讲,全面而系统地评介国外经济学说,宋先生和北京大学范家骧教授共同主讲《增长经济学》部分,每次都有数百人参加。

他培养出的学生们也迅速成为中国西方经济学研究和教学的中坚力量。陈鸿仪1979年入学,还没有毕业就被邀请去讲授宏观微观经济学和国际贸易的课程。在宋先生的研究生中,大量学生选择了从教,除了部分留校,很多将现代西方经济学和“宋派”学术思想带去国内外各个高校。

宋门弟子以素质齐整、院长频出著称。他指导的四位81级硕士蔡江南、符钢战、金重仁、史晋川在当时即有“四大金刚”之说。他向国内输送了近十位经济和管理学院“院长”。第一届研究生舒元1994年成为中山大学岭南学院院长,带出了一批南方经济学家。他的学生中,问鼎中国经济学界最高奖项的比例也是最高的。例如蔡江南、符钢战、袁志刚先后获得孙冶方奖,史晋川、张军先后获得张培刚奖。张军还与林毅夫、樊纲获得百万奖金的中国经济理论创新奖。

“尽管你不能说所有人都是宋先生的学生,但是毫无疑问,不仅仅是复旦,第一批中国改革开放后受教育的西方经济学学者的成长离不开宋先生的努力。”袁志刚说。

潜心学术

在《八〇年代:中国经济学人的光荣与梦想》一书中,作者总结了几位出生于1920年以前,又在改革开放初期发挥了重要作用的经济学家,认为他们对共产主义事业的忠诚和对科学真理追求之间时有矛盾。

但在宋先生这里,马克思主义经济理论和西方经济理论并不对立。在早年经济思想史扎实的学习中,马克思经济思想被置于整个西方经济学脉络中考察,这帮助宋先生深入了解马克思经济思想产生的前提条件和之后西方经济学的分化。

既通西方经济学,又通马克思主义政治经济学,谓之“双通”。复旦大学在1977年到1983年间出版了一套《资本论提要》,前三卷由资本论专家张薰华与洪远朋老师写作,关于剩余价值学说史的第四卷则由宋先生执笔。

1950年代到1960年代,宋先生专注于西方经济学理论的引入,写作了数部评价西方经济学的著作,包括《马尔萨斯经济理论批判》(1956年),《论重农主义》(1958年,上海人民出版社),《资产阶级经济危机理论批判》(1962年,上海人民出版社)等。

改革开放之后,他开始系统介绍西方经济学中可以借鉴于建设社会主义市场经济体制的学说和方法,先后出版了《增长经济学》、《当代外国经济学说》、《西方经济学名著提要》等书,同时还在积极翻译外国经济学著作。

《现代西方经济学》上册1988年出版,这是宋先生倾注极大心血编写的一本教科书。宋老师自道:“本书如有任何特点的话,是在适当的地方,用对比分析的形式,陈述了我学习马克思《资本论》的一些心得体会。”并不视西方经济学为资产阶级糟粕,也不认为马克思主义经济学非科学,宋先生给予的是同情之理解。

宋先生去世后,他的学生许强2005年修订出版了本书的第三版,在前言中,许强说出了自己的难处,“坦诚的说,在以马克思的观点来批评西方经济学,我不够宋先生的百分之一。”

1988年,宋先生68岁,年岁日增,身体抱恙,但他希望尽快写就《现代西方经济学》下册,完成包括现代西方经济学的两大组成部分——宏观经济学和微观经济学的系统论著的心情更加急切了。

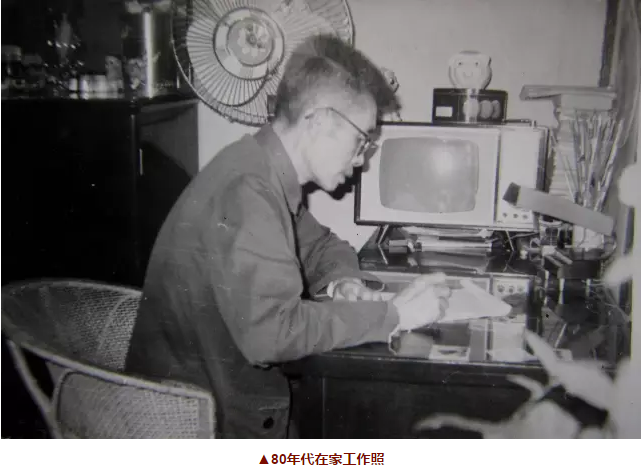

1990年代中期,张明海常常下班后的夜晚到宋老师在复旦第七宿舍的家中拜访。他记得宋老师书桌上总是摊开了一大堆稿子,桌子玻璃下还压着纸条,简单地记着国外某个经济学家的生卒年月。

“宋老师答应要送下册给我们,但我们知道宋老师年岁已高,不好意思再提这本《西方经济学》(下册)。”但宋老师自己对张明海说:“我像胡适之一样,著书只有上册,下册总是出不来。我那本下册也总写不完,不知什么时候出了。但出了一定给你们!”1994年,《西方经济学》(下册)还是出版了,规模比上册更添10万字。

在女儿宋慧毅的记忆中,父亲总是在那一方靠北的斗室中伏案写作的,每次回家,映入眼帘的总是背影。 在这种高强度的思考和写作中,宋先生一直保持着一种规律的生活,晚上九点钟入睡,早上七点钟开始写作,每到饭点,夫人做好饭摆上桌,宋先生的思考告一段落了,就出来吃一点东西,然后返回去继续工作。

文革的十年中,尽管宋先生还是坚持阅读学术文献,但研究毕竟是中断了。张明海说,尽管老师没有直接地说过感怀的话,但他能感受到老先生时不我待的心情。好的想法可以改变国家,老的知识分子对国家的担当就表现在宋先生一篇篇论文、一本本著作中。

1997年,77岁的宋先生仍对书作了修订,添加了公共选择理论、信息经济学等前沿内容。《现代西方经济学》初版发行后20年间已经累计售出近一百万套,帮助了大批希望学习现代经济学的学子。

1980年代,中国经济学家深刻参与到中国的经济体制改革中,急剧变动的社会经济环境每时每刻都在给经济学家提出新的问题。宋先生也开始将自己所掌握的理论来对经济运行过程中产生的问题发表自己的见解,提出有效的对策。

在学术上,宋先生是自信的。从60年代开始,宋先生与人民大学的卫兴华老师展开了多次笔战,议题包括价值决定与供求关系、货币流通规律、需求与社会必要劳动时间等。80年代,宋先生对中国经济改革的现状和政策发表了大量论文,其中相当部分关注通货膨胀这一重要问题,宋先生坚定反对通货膨胀是由于需求膨胀、投资饥渴和货币超量发行造成的,是“需求拉上”型的,对经济发展有害;而认为中国并不是匈牙利经济学家科尔奈所说的短缺经济,则是潜在生产力逐渐释放后的结果,是为了发展经济必须付出的代价。此外,他还强调价格改革在整个经济改革中的先导作用,主张应当允许一定的财政赤字。

这些论文中的28篇后来作为专著《过渡经济学与中国经济》,由上海财经大学出版社于1996年出版。在书中,宋先生回顾十年前的写的论文,自述“现实的发展证明我是正确的。”

但在真理面前,宋先生是绝没有傲慢的。陈鸿仪还记得,每次课上有学生提出的某些问题宋先生无法当堂回答,他从不装懂或者含混过去,而是非常诚恳地告诉学生:“我也没有答案。不过你可以从某某经济学家的某部著作中去找一找。”有时候,学生已经把自己过去问的问题忘记了,他却会在某一次课上告诉这个学生他找到了问题的答案,并给以详细的解释。

在读研期间,史晋川阅读斯拉法名著《用商品生产商品——经济理论批判绪论》时,认为一处翻译有误,并与宋先生讨论。该书译者是剑桥大学毕业的经济学大家巫宝三先生,起初宋先生还不相信巫宝三先生会犯错,但听完史晋川的详细解释之后,宋先生也认为可能有误,于是鼓励史晋川写信给巫宝三先生说明。巫宝三先生果然也欣然接纳。

宋先生的学术旅途并不孤单,他参与发起了“中华外国经济学说研究会”,并在上海成立分会担任会长。和学生在家中讨论的时候,他也总爱提一提自己的朋友们,有同样毕业于武汉大学的谭崇台教授、也在经济系的资本论专家张薰华老师、南开经研所的学长宋则行……

在武大和南开的日子

青神,属四川眉山,以祭祀蚕从氏“青衣而教民农桑,民皆神之”得名。山民多植桑养蚕,宋先生生长于此。张明海还记得一次吃饭时,宋先生提起了自己的家乡:“蚕宝宝一身是宝。一亩桑园和后续加工的劳动产值,大概抵得上10亩粮田所能创造的粮食。我小时候家乡家家户户养蚕,我们读书的钱都是从这里面出来的。”

父亲是中学数学教师,母亲和姐姐则打理家里的二十余亩山田,植桑养蚕的收入支撑着宋先生完成学业。

抗战期间,武大西迁四川乐山,也招收了更多的川籍学子,宋先生1941年考入国立武汉大学法学院经济学系。

时局动荡,迁校之路也并非平坦,难免人员流散。但武大西迁至乐山市,仍有教授一百零四人,讲师十三人,助教四人随校入川。1939年后,为保证师资质量更是陆续增聘了近百名教授。

生活艰辛,师生也大多极清贫,但教学和研究工作仍有条不紊的进行,不仅如此,武大还积极延请愿意来华的外国学者来武大讲学,宋先生也就是在这里完成了自己的大学教育。

1944年毕业后,宋先生进入南开大学经济研究所,三年后获得硕士学位,是当时国内能授予的最高学位。

南开经济研究所前身是1927年建立的社会经济研究会,1935年开始招收研究生,至1948年先后招收了11届研究生。如今查阅经济研究所的研究生名单,上面还清晰的写着:第九届(民国三十四年秋入学);宋承先;籍贯四川青神。

南开大学经济学院在1930初汇聚了众多从国外名牌大学得到学位回国的学者,有博士学位者占老师的一半以上。在其教学中,即要求深入学习西方经济理论,也极重视考察中国经济实况,鼓励师生进行社会调研。抗战后,南开大学、清华大学与北京大学在昆明成立西南联合大学,唯有经济研究所因创始人何廉在重庆政府任职的缘故在重庆重建。老师虽有流失,但何廉(耶鲁博士)仍任所长,方显廷(耶鲁博士)、李卓敏(加利福利亚博士)、陈振汉(哈佛博士)等老师也仍旧授课。

根据资料记载,宋先生就读时的研究生第一年会主要接受基础学科训练,包括近代经济理论、经济思想史、高级统计学、社会科学方法等。第二年则从事专门学科研究,并开始撰写论文。宋先生为何选择《经济进步与经济恐慌》为硕士论文题目,我们已经不可得知。但这两年无疑为宋先生日后的研究打下了坚实的基础。

南开大学经济研究所培养的11届研究生总计不过60余人,其中就培养了藤维藻、杨敬年、黄肇兴、宋承先、宋则行等一大批经济学家。

不拘小节的父亲

在女儿宋慧毅眼中,宋先生是最典型不过的老夫子。学术上极认真,生活上却不拘小节。

宋先生上课的时候的几个动作,现在史晋川还记得清楚:“老先生一激动先挽袖子。一直挽到上面。开始想问题了,就站在讲台上头朝天花板拍脑袋,同学在下面都只好忍住不笑。”

到了可能要下雨的天,宋先生随身出门带一把长柄伞,有时就把弯曲的柄挂在自己衬衫的后颈上。

“远远的看到有伞晃来晃去,我们就觉得一定是宋先生了。”袁志刚说,“但当时宋先生人真的非常好,对学生尤其好。”

那是1988年冬天的一个午后,袁志刚去敲宋先生在七舍的家门,这次他想要宋先生帮他写一封出国读博的推荐信。宋先生一直在,但凡学生有什么事情,也不预约,都是直接找到家里来。他敲门,过了一会门开了,宋先生还没把外套穿起来,原来宋先生正准备午睡,已经躺在床上了。天气寒冷,屋内也没有暖气,问明缘由,宋先生也丝毫没有愠色,慢慢把衣服都穿好,就坐下来斟酌起推荐信来,当时的画面袁志刚一直难忘。

宋先生的家是学生们常去的地方,改论文也往往在这里,史晋川还记得自己常常下午三四点到宋先生家中,一讨论起来,宋先生就忘了时间,常常已经是六点多了,学生也不敢提醒,只能等宋先生想起来:“你们还是要吃饭呀,你们去吧!”大家才各自散去。

1990年,宋先生转去华东化工学院,跟着他的研究生张明海也常常穿过上海市区从东北角(五角场)到西南角(梅陇)去看宋先生,聆听宋先生的指导。“宋师母招待我们熏肠,这是我记忆中最好吃的熏肠。宋老师说是四川家乡特制的。吃饭的时候,宋老师有时会聊聊家乡和自己,我们听着,在熏肠的美味中不知不觉把添加的饭吃完了,很想再添一碗。”

在女儿宋慧毅看来,母亲和父亲有种默契,对宋先生生活上的略显笨拙,甚至别人看来难以理喻的事情,两人总能理解、磨合。她还记得母亲说过的一件事情,那是五十年代母亲刚来上海不久的时候。

“父亲陪母亲去四川路逛街,父亲不愿意进商店,就在门口等着,等母亲从商店出来,发现父亲不见了,他竟然是自己乘车回去了。原来父亲迟迟见母亲没出来,到里面转了一圈也没找到人,就走了。”

母亲跟她讲述时的语气中并没有嗔怪:“商店门口就是车站,这是我们下车后进的第一家商店,我自己回去了。”相识于青神,一同长大,宋先生夫妇相伴几十年的情感也是旁人难以体会的。

父亲过世后,宋慧毅才从母亲那里看到了一件一直压在箱底的旗袍,这是父亲为了给母亲一个惊喜,悄悄地拿着母亲的衣服比尺寸去裁缝店做的新衣。

宋先生清瘦,书生气,看起来宜静不宜动。但一件事让宋慧毅记得非常清楚。

那是1960年左右,弟弟只有五六岁的时候,家里养了一只猫,是弟弟最好的玩伴。一天,这只猫爬上了树,又继而跳上了离树冠不远的二层楼房顶上,上去容易下来难,猫左看看,右看看,既不敢往树上跳,也不敢往地上跳,着急得在房顶上喵喵大叫,看到这一幕,弟弟也急得大哭起来。

父亲找了根长竹竿,一头拴了个菜篮子,想让猫跳进篮里。可是篮子离房顶还有一段距离,猫不敢跳,此时,听着弟弟的哭声,父亲情急之下爬上了树,第一个树杈不够高,又接着爬上了第二个树杈,直到把篮子伸到了房顶。猫儿轻松地爬进篮子,弟弟破涕为笑,全家皆大欢喜。

这时候,少年的宋慧毅想的是,有父亲在,就没有办不到的事!

(本刊记者采访了陈鸿仪、史晋川、宋慧毅、袁志刚、张军、张明海等多位老师,在此谨致谢意。)

来源:复旦经院全球校友会刊物《仙周客》第二期、复旦经院全球校友会公众号;记者:余翔

(编辑:金颖琦)